Die Hunde des Krieges

Rituale und Trophäen der Krieger.

Der gefährlichste Feind des Kriegers ist seine eigene Angst, andererseits ist die Furcht seines Gegners sein mächtigster Verbündeter. Wer

einen Kampf zwischen Raubtieren beobachtet, kann einfach feststellen, dass der größte Teil der Auseinandersetzung vor dem eigentlichen Kampf stattfindet.

Durch Imponiergehabe, Drohgebärden und Scheinattacken versucht jeder seinen Kontrahenten einzuschüchtern und nach Möglichkeit in die Flucht zu schlagen.

Ethnologen, die Krieger steinzeitlicher Kulturen beobachtet haben, berichten ähnliches. Meistens bestehen die Konflikte aus Hinterhalten oder schnellen Überfällen.

Kommt es dennoch einmal zum offenen Kampf gar zu einer regelrechten "Schlacht", so stehen sich beide Parteien in relativ großer Entfernung gegenüber, dohen,

prahlen, beschimpfen sich und beschießen sich mit Pfeilen. Einzelne Krieger springen vor, um ihre Tapferkeit zu demonstrieren, schießen ein paar Pfleile ab und

ziehen sich wieder zurück. Obwohl sich solche Kämpfe über Tage hinziehen können, sind Tote selten.

Der gefährlichste Feind des Kriegers ist seine eigene Angst, andererseits ist die Furcht seines Gegners sein mächtigster Verbündeter. Wer

einen Kampf zwischen Raubtieren beobachtet, kann einfach feststellen, dass der größte Teil der Auseinandersetzung vor dem eigentlichen Kampf stattfindet.

Durch Imponiergehabe, Drohgebärden und Scheinattacken versucht jeder seinen Kontrahenten einzuschüchtern und nach Möglichkeit in die Flucht zu schlagen.

Ethnologen, die Krieger steinzeitlicher Kulturen beobachtet haben, berichten ähnliches. Meistens bestehen die Konflikte aus Hinterhalten oder schnellen Überfällen.

Kommt es dennoch einmal zum offenen Kampf gar zu einer regelrechten "Schlacht", so stehen sich beide Parteien in relativ großer Entfernung gegenüber, dohen,

prahlen, beschimpfen sich und beschießen sich mit Pfeilen. Einzelne Krieger springen vor, um ihre Tapferkeit zu demonstrieren, schießen ein paar Pfleile ab und

ziehen sich wieder zurück. Obwohl sich solche Kämpfe über Tage hinziehen können, sind Tote selten.

Im Unterschied zum Tier ist der der mit Verstand und Phantasie begabte Mensch jedoch in der Lage seine Ängste und Wünsche zu transzendieren. Eine mehr als 30.000 Jahre alte aus einem Mammutstoßzahn geschnitzte Statue eines Löwenmenschen zeigt, dass schon in der Altsteinzeit Jäger oder Krieger versuchten sich mit Hilfe schamanistischer Rituale in mächtigere, gefährlichere Wesen zu verwandeln. Durch das Anlegen von Fellen und Masken wurden sie zu reißenden Tieren. Die Spuren dieser uralten Riten findet man in fast allen Kulturen. Die Jaguarkrieger der Azteken und die Beserker - die Bärenhäuter - der Germanen waren Menschen in Tiergestalt. In Ägypten verehrte man den Schakal in der Gestalt des Totengottes Anubis; in den griechischen Sagen trug Herakles ein Löwenfell, und der Höllenhund Kerberos bewachte das Tor zur Unterwelt; die Gründerväter Roms sollen von einer Wölfin gesäugt worden sein, und Odin der Toten- und Schlachtengott der Germanen war der Herr der Wölfe und wurde vom Wolf verschlungen.

Der Wolf war das am weitesten verbreitetste Totemtier der Krieger. Eine umfangreiche ethnologische Studie belegt die

Verbreitung von Wolfs- und Hundemythen in Asien, Nordafrika, Europa und Amerika. Bezeichnenderweise identifizierten

sich Krieger wesentlich seltener mit der rohen Kraft von Büffeln, Bären und Elefanten oder mit der Schnelligkeit

von Pferden, Hirschen und Antilopen; sie wählten listige Räuber: Coyoten, Schakale, Leoparden, Raubvögel

und vor allem den Wolf. Entstanden waren die Wolfsmythen unter den Nomaden Zentralasiens, bei denen der Wolf als starkes

und kluges Raubtier zum Vorbild der Jäger und Krieger geworden war. Viele mongolische und türkische Stämme

nannten sich selbst Wölfe, oder führten ihre Abstammung auf diese zurück. In einigen ostasiatischen

Hochkulturen gibt es dagegen Legenden von Hunden, die Königen im Krieg aus der Not halfen, und dafür eine

Prinzessin als Braut erhielten, die den Hund dann aber nicht heiraten wollte. Man nimmt an, daß diese Legenden auf

Barbarensöldner zurückgehen, die auf ihre Belohnung gepocht haben. Bei einigen germanischen Stämmen

wurden während der Jünglingsweihe Wolfsfelle und Wolfsmasken getragen, und die besten Krieger des

angelsächsischen Königs Harald waren die "ulfhednar", die Wolfhemdtragenden. Das Grauen vor diesen zu Tieren

gewandelten Kriegern hat sich in fast allen Kulturkreisen in zahllosen Werwolfgeschichten erhalten. Und es ist vielleicht kein

Zufall, wenn Söldner im Englischen noch heute als "Hunde des Krieges" bezeichnet werden.

Der Wolf war das am weitesten verbreitetste Totemtier der Krieger. Eine umfangreiche ethnologische Studie belegt die

Verbreitung von Wolfs- und Hundemythen in Asien, Nordafrika, Europa und Amerika. Bezeichnenderweise identifizierten

sich Krieger wesentlich seltener mit der rohen Kraft von Büffeln, Bären und Elefanten oder mit der Schnelligkeit

von Pferden, Hirschen und Antilopen; sie wählten listige Räuber: Coyoten, Schakale, Leoparden, Raubvögel

und vor allem den Wolf. Entstanden waren die Wolfsmythen unter den Nomaden Zentralasiens, bei denen der Wolf als starkes

und kluges Raubtier zum Vorbild der Jäger und Krieger geworden war. Viele mongolische und türkische Stämme

nannten sich selbst Wölfe, oder führten ihre Abstammung auf diese zurück. In einigen ostasiatischen

Hochkulturen gibt es dagegen Legenden von Hunden, die Königen im Krieg aus der Not halfen, und dafür eine

Prinzessin als Braut erhielten, die den Hund dann aber nicht heiraten wollte. Man nimmt an, daß diese Legenden auf

Barbarensöldner zurückgehen, die auf ihre Belohnung gepocht haben. Bei einigen germanischen Stämmen

wurden während der Jünglingsweihe Wolfsfelle und Wolfsmasken getragen, und die besten Krieger des

angelsächsischen Königs Harald waren die "ulfhednar", die Wolfhemdtragenden. Das Grauen vor diesen zu Tieren

gewandelten Kriegern hat sich in fast allen Kulturkreisen in zahllosen Werwolfgeschichten erhalten. Und es ist vielleicht kein

Zufall, wenn Söldner im Englischen noch heute als "Hunde des Krieges" bezeichnet werden.

Weitere Mittel der magischen Verwandlung sind Tätowierung und Kriegsbemalung. So waren Skythen, Sarmaten, Thraker, Kelten und Germanen oft tätowiert, manchmal sogar vom Scheitel bis zur Sohle. Pikten, Britannier, Gallier und Germanen färbten sich mit Waid ihre Gesichter, um im Kampf ein furchterregendes Aussehen zu erhalten. Dass dies den gewünschten Effekt hatte, bestätigt Cäsar: "Alle Britannier färbten sich mit Waid, der eine blaue Färbung bewirkt ... und hierdurch sind sie im Kampf so schrecklich anzusehen". Auf magische Rituale mit Hilfe von Farbe deutet auch das deutsche Wort "Zauber", das von Rötel abgeleitet wird. Manche germanischen Stämme zogen vollständig schwarz bemalt in den Krieg. Bei den kultivierten Griechen und Römern waren solche Sitten verpönt; später wurden sie dann von der christlichen Kirche als heidnisch verboten, hielten sich aber unter den keltischen Stämmen auf den britischen Inseln bis ins Mittelalter.

Aber der Schrecken des Gegners war eine zu wichtige Waffe, als dass jemand darauf verzichtet hätte. Als zum Beispiel in einem

Krieg gegen Persien ein hoher griechischer Offizier der Ägypter zu den Persern überlief, schlachteten die griechischen

Söldner der Ägypter seine Söhne und tranken vor der Schlacht demonstrativ das Blut, und Xenophon berichtet vom

Zug der Zehntausend, daß die Griechen persische Gefallene verstümmelten, um ihren "Feinden Furcht einzuflößen." Bei den

Römern trugen Standartenträger und Hornisten oft ein Löwen- oder Wolfsfell und auch die Helmbüsche sollten

den Gegner erschrecken. Um den Gegner völlig zu demoralisieren, schlachteten die Römer in eroberten Städten auf

Befehl von oben oft alles ab, so dass ihnen John Keegan bescheinigt: Sie "kämpften mit sochem Ingrimm, dass nur die Mongolenhorden

Dschingis-Khans oder Tamerlans fünfzehnhundert Jahre später mit ihnen verglichen werden können." Eines der

ältesten Beispiele psychologischer Kriegsführung hat Herodot von den Skythen überliefert. Als diese von einem Kriegszug

zurückkamen, hatten sich in ihrer Heimat die Sklaven erhoben und verteidigten sich mit dem Heldenmut der Verzweiflung. Da es den Skythen

nicht gelang, mit Waffengewalt zu siegen, griffen sie zu ihren Peitschen. Als nun die Sklaven ihre alten Herren mit knallenden Peitschen auf

sich zukommen sahen, verloren sie all ihren Mut und unterwarfen sich.

Aber der Schrecken des Gegners war eine zu wichtige Waffe, als dass jemand darauf verzichtet hätte. Als zum Beispiel in einem

Krieg gegen Persien ein hoher griechischer Offizier der Ägypter zu den Persern überlief, schlachteten die griechischen

Söldner der Ägypter seine Söhne und tranken vor der Schlacht demonstrativ das Blut, und Xenophon berichtet vom

Zug der Zehntausend, daß die Griechen persische Gefallene verstümmelten, um ihren "Feinden Furcht einzuflößen." Bei den

Römern trugen Standartenträger und Hornisten oft ein Löwen- oder Wolfsfell und auch die Helmbüsche sollten

den Gegner erschrecken. Um den Gegner völlig zu demoralisieren, schlachteten die Römer in eroberten Städten auf

Befehl von oben oft alles ab, so dass ihnen John Keegan bescheinigt: Sie "kämpften mit sochem Ingrimm, dass nur die Mongolenhorden

Dschingis-Khans oder Tamerlans fünfzehnhundert Jahre später mit ihnen verglichen werden können." Eines der

ältesten Beispiele psychologischer Kriegsführung hat Herodot von den Skythen überliefert. Als diese von einem Kriegszug

zurückkamen, hatten sich in ihrer Heimat die Sklaven erhoben und verteidigten sich mit dem Heldenmut der Verzweiflung. Da es den Skythen

nicht gelang, mit Waffengewalt zu siegen, griffen sie zu ihren Peitschen. Als nun die Sklaven ihre alten Herren mit knallenden Peitschen auf

sich zukommen sahen, verloren sie all ihren Mut und unterwarfen sich.

Das Imponiergehabe und die Drohgebärden mit denen Krieger ihre Gegner zu erschrecken versuchen richten sich allerdings nicht nur gegen äußere Feinde sondern werden auch innerhalb der eigenen Gruppe geübt und dienen gleichzeitig dazu hier die soziale Rangfolge festzulegen. Soziologen berichten von einer konstanten Gewaltbereitschaft innerhalb primitiver Kriegergesellschaften. Geringste Ehrverletzungen müssen sofort gerächt werden, da der Beleidigte sonst seine Position verliert. Das erinnert sicher nicht zu unrecht an die Kämpfe innerhalb eines Raubtierrudels. Im Gegensatz zum Raubtier verfügt der Mensch jedoch auch hier über die Möglichkeit der Abstraktion. Er kann mittels Trophäen seine alten Erfolge vorweisen. Trophäen sind keine reine Angeberei. An ihnen haftet etwas zutiefst Mystisches. Steinzeitliche Jäger, die sich mit Klauen, Zähnen oder Fellen erlegter Tiere schmückten, nahmen dabei sicher auch immer etwas von deren Kraft in sich auf. Wenn später Krieger Skalpe oder Köpfe ihrer Gegner raubten, so war auch das zumindest ursprünglich ein magischer Prozeß. Zusätzlich demonstrierten diese Trophäen dann natürlich auch die Geschicklichkeit und die Macht ihres Besitzers.

Die fundamentale Bedeutung dieser Riten belegt, dass man Spuren von ihnen in fast allen kriegerischen Kulturen auf der Erde findet. Kopfjagd und Skalpieren beschränkt sich nicht auf Amerika oder einige Inseln im Pazifik, bereits über Thraker und Skythen wurden in Griechenland regelrechte Schauergeschichten berichtet. So sollen die Skythen das Blut ihres ersten getöteten Feindes getrunken haben. Den erschlagenen Gegnern wurde die Kopfhaut abgezogen und die Skalpe zum Ruhm am Pferdegeschirr angebracht. Große Krieger nähten sich sogar ganze Mäntel aus Skalpen. Aus den Schädeln ihrer schlimmsten Feinde, worunter sich auch oft die von erschlagenen Verwandten befanden, machten sie vergoldete Trinkbecher. Wenn sie Gäste hatten, setzten sie ihnen Getränke darin vor und erzählten dabei von ihren Siegen. Man könnte diese Geschichten für Ammenmärchen halten, wenn man nicht einige dieser "Becher" gefunden hätte.

Nun mag man Skythen und Thraker (zu Unrecht) für wilde, barbarische

Reitervölker aus der zentralasiatischen Steppe halten, aber auch

die Gallier waren passionierte Kopfjäger.

Hanibal hatte manchmal das Problem, dass seine gallischen Söldner vorzeitig die

Schlachtordnung verließen, um den gefallenen Römern die Köpfe abzuschneiden.

Diese nagelten sie später an ihre Häuser oder brachten sie in ihre Tempel.

Polybios berichtet, daß einige Häuptlinge präparierte Köpfe in

einer Kiste aufbewahrten, um sie stolz Besuchern zu zeigen. Einigen keltischen

Stämmen wurde sogar nachgesagt, daß sie bei bestimmten Riten Blut aus

Schädeln getrunken hätten. Die Germanen sind für die Kopfjagd zwar

nicht ganz so berühmt wie die Gallier, aber auch sie machten gerne goldbeschlagene

Trinkgefäße aus den Köpfen ihrer Feinde. Geradezu berüchtigt wurde hier

der Langobardenkönig und Eroberer Italiens Alboin, der seine Gemahlin Rosamunde

gezwungen haben soll aus dem Schädel ihres ermordeten Vaters zu trinken. Die

zivilisierten Römer gingen da zwar nicht mehr so weit, aber die Trajanssäule

zeigt deutlich wie Legionäre dem Kaiser die Köpfe erschlagener Barbaren bringen.

Nun mag man Skythen und Thraker (zu Unrecht) für wilde, barbarische

Reitervölker aus der zentralasiatischen Steppe halten, aber auch

die Gallier waren passionierte Kopfjäger.

Hanibal hatte manchmal das Problem, dass seine gallischen Söldner vorzeitig die

Schlachtordnung verließen, um den gefallenen Römern die Köpfe abzuschneiden.

Diese nagelten sie später an ihre Häuser oder brachten sie in ihre Tempel.

Polybios berichtet, daß einige Häuptlinge präparierte Köpfe in

einer Kiste aufbewahrten, um sie stolz Besuchern zu zeigen. Einigen keltischen

Stämmen wurde sogar nachgesagt, daß sie bei bestimmten Riten Blut aus

Schädeln getrunken hätten. Die Germanen sind für die Kopfjagd zwar

nicht ganz so berühmt wie die Gallier, aber auch sie machten gerne goldbeschlagene

Trinkgefäße aus den Köpfen ihrer Feinde. Geradezu berüchtigt wurde hier

der Langobardenkönig und Eroberer Italiens Alboin, der seine Gemahlin Rosamunde

gezwungen haben soll aus dem Schädel ihres ermordeten Vaters zu trinken. Die

zivilisierten Römer gingen da zwar nicht mehr so weit, aber die Trajanssäule

zeigt deutlich wie Legionäre dem Kaiser die Köpfe erschlagener Barbaren bringen.

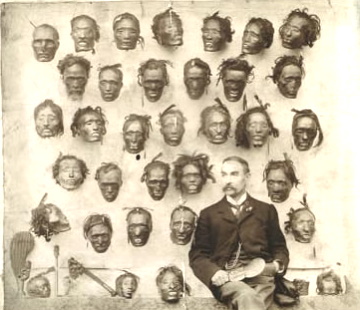

Man kann auch dies alles abtun als Geschichten aus uralten, finsteren Zeiten.

Also machen wir einen Zeitsprung ans Ende des eindeutig zivilisierten

19.Jahrhunderts und finden einen britischen General und Gentleman selbstzufrieden

vor einer Wand mit seinen Trophäen. Es sind die Köpfe getöteter Maoris.

Zudem war dieser Gentleman nicht nur ein leidenschaftlicher Jäger und Krieger,

sondern auch Künstler, der bevorzugt eben diese Maoris malte. Er hatte also

edle und gefährliche Gegner erlegt.

Die Maoris waren mit die tapfersten Krieger, denen britische Kolonialtruppen

jemals gegenüber standen und so prächtig tätowiert, dass in Neuseeland

schließlich das Tätowieren verboten werden musste, da die Maoris sonst von

zivilisierten Souvenirjägern ausgerottet worden wären. Während der

Kämpfe im Kongo 1964/65 wurde ein südafrikanischer

Söldner dabei ertappt, wie er Köpfe von toten Schwarzen auskochte. Die

gereinigten Schädel verkaufte er dann an amerikanische Piloten und Journalisten,

die ein passendes Souvenir aus dem Kongo wünschten. Da aber das belgische FN-Gewehr

seine "Ware" ruinierte, hatte er sich extra ein Kleinkaliber angeschafft und meldete

sich damit immer gerne zu Exekutionen. Sein Kamerad Kongo-Müller benützte

einen dieser Schädel als Blumenständer.

Man kann auch dies alles abtun als Geschichten aus uralten, finsteren Zeiten.

Also machen wir einen Zeitsprung ans Ende des eindeutig zivilisierten

19.Jahrhunderts und finden einen britischen General und Gentleman selbstzufrieden

vor einer Wand mit seinen Trophäen. Es sind die Köpfe getöteter Maoris.

Zudem war dieser Gentleman nicht nur ein leidenschaftlicher Jäger und Krieger,

sondern auch Künstler, der bevorzugt eben diese Maoris malte. Er hatte also

edle und gefährliche Gegner erlegt.

Die Maoris waren mit die tapfersten Krieger, denen britische Kolonialtruppen

jemals gegenüber standen und so prächtig tätowiert, dass in Neuseeland

schließlich das Tätowieren verboten werden musste, da die Maoris sonst von

zivilisierten Souvenirjägern ausgerottet worden wären. Während der

Kämpfe im Kongo 1964/65 wurde ein südafrikanischer

Söldner dabei ertappt, wie er Köpfe von toten Schwarzen auskochte. Die

gereinigten Schädel verkaufte er dann an amerikanische Piloten und Journalisten,

die ein passendes Souvenir aus dem Kongo wünschten. Da aber das belgische FN-Gewehr

seine "Ware" ruinierte, hatte er sich extra ein Kleinkaliber angeschafft und meldete

sich damit immer gerne zu Exekutionen. Sein Kamerad Kongo-Müller benützte

einen dieser Schädel als Blumenständer.

Ein Autor bescheinigt den britischen Söldnern in Angola "das Verhalten von primitiven, mörderischen Tieren, die sie von Natur aus waren - eine Natur, die, wie man zugeben muß, durch ihre Ausbildung beim Fallschirmjägerregiment verstärkt worden war." Das "Killer-Image", das zumindest intern in allen modernen Eliteeinheiten gepflegt wird, ist ein Kind der weitgehend friedlichen und zivilisierten westlichen Welt des späten 20. Jahrhunderts. Je mehr der Krieg und die zwangsläufig damit verbundenen Grausamkeiten aus dem Alltag der europäischen Bürger verschwanden, desto schizophrener wurde die Einstellung dazu. Vor allem die besonders schmutzigen Aufgaben beim Kampf gegen Partisanen und Terroristen mussten nun von Spezialisten erledigt werden. Sie wurden dafür verachtet und von der Presse als Mörder und Folterknechte bezeichnet, doch die Politiker und die Öffentlichkeit wollten auch Erfolge sehen. Ein Legionär brachte es so zum Ausdruck: "Was konnten wir mit Zivilisten anfangen? Nichts. Sie blieben uns fremd, denn wir steckten bis zum Hals im Dreck, während sie auf unseren Schultern standen, um sich ihre Gamaschen nicht zu versauen." Eliteeinheiten früherer Zeiten waren kaum mit Pazifizierungs- und Vergeltungsaktionen belästigt worden; das hatten die irregulären Freikorps übernommen. Da dem modernen Wehrpflichtigen solche Aufgaben nicht mehr zugemutet werden können, werden sie zur Domäne der Fallschirmjäger, Marineinfanteristen und Kommandoeinheiten. Bis ins 17. Jahrhundert ist in den Berichten von Söldnern nicht die geringste Scham zu entdecken, wenn sie von ihrer Arbeit als Schlächter erzählen. Zur Zeit der napoleonischen Kriege hat sich diese Einstellung bereits deutlich geändert. Die furchtbaren Greuel des Krieges in Spanien wurden zwar von den meisten Beteiligten mit den Umständen entschuldigt, aber als Unrecht empfunden. Im 19. Jahrhundert beschränkten sich diese Exzesse dann im wesentlichen auf die Kolonien. Jeder, der damit zu tun hatte, wußte zwar wie es dort zuging, in der Heimat wurde es aber verschwiegen. Die Wende kam mit dem Indochinakrieg in den fünfziger Jahren, als die Massaker an der Zivilbevölkerung nicht mehr unterschlagen werden konnten. Erst jetzt wurde die Brutalität zu einem "Markenzeichen" der besonders harten Krieger, der Elite.

Bei Offizieren der französischen Paras war es offenbar ein beliebter Scherz, sich mit dem Namenszusatz "SS" vorzustellen. Solche Anspielungen erfreuten sich übrigens auch bei den amerikanischen Ledernacken einer gewissen Beliebtheit. Auf den ersten Blick erscheint es seltsam, daß in Ländern, in denen in zahllosen Comic-Heften und Filmen finstere, tumbe SS-Schergen von edlen Résistancekämpfern und laxen GIs zu hunderten niedergemacht werden, ausgerechnet diese in Nürnberg verurteilte Einheit Bewunderung erregen konnte. Die deutschen Fallschirmjäger erfreuten sich zum Beispiel nie dieser Aufmerksamkeit. Aber es war gerade der schreckliche Ruf der gnadenlosen Krieger, der Nimbus des schwarzen Ordens unter dem Zeichen des Totenkopfs, der die SS so anziehend machte. Der Soziologe Werner Picht bezeichnet sie als "Runenmänner" unter "magisch-totemistischem Zeichen", die durch den Führerkult und die damit verbundene Loslösung von Volk und Staat, nach Ursprung und Wesen zu Gegnern des Soldatentums geworden wären. Aber genau durch diese zum Teil bewußt inszenierten archaischen Rückgriffe wirkte die SS auf gewisse Kreise inspirierend. So schrieb ein französischer Journalist fasziniert über eine Parade der Paras, die vor ihm mit ihren totemähnlichen Feldzeichen zu den Klängen einer "seltsam herben, düsteren Musik" vorbeizogen: "Als ob sie einer fremden Religion huldigten mit vagen Gottheiten, denen sie noch keine Namen gegeben haben. Eine Sekte von großartigen Kriegern, die außerhalb des Landes, der Armee und der Gemeinschaft stehen."

Moderne Elitesoldaten greifen allerdings noch weiter in der Geschichte

zurück. Der auf sich gestellte Einzelkämpfer scheint sich weniger

am Mythos des schwarzen Ordens zu orientieren als am archaischen Krieger.

So fällt zum Beispiel auf, dass bei Tätowierungen die klassischen

Legionärs- und Seemannsmotive immer mehr durch sogenannte "Tribals"

ersetzt werden, die Muster, wie man sie von Skythen und Maoris kennt,

aufgreifen. Man sollte auch einmal beobachten mit welcher Liebe die Gesichter

für den Einsatz bemalt werden. Hier geht es nicht mehr einfach um Tarnung - das

ist archaische Kriegsbemalung. Im Umgang mit dem eigenen Schrecken und der

gleichzeitigen Verwendung des Terrors als Waffe wird wieder auf uralte Riten

nomadischer Krieger zurückgegriffen. Die beeindruckendste Darstellung dieser

magischen Metamorphose vom zivilisierten

Soldaten zum archetypischen Krieger gelang Coppola in seinem Film

Apocalypse Now. Dazu

sollte man wissen, dass in der literarischen Vorlage Joseph Conrad seine

Kongoerlebnisse verarbeitet hat, wo er beobachtet hatte wie sich die

Repräsentanten der Zivilisation zu barbarischen Kriegsherren wandelten.

Ein aktuelleres Vorbild für Colonel Kurtz war ein CIA-Agent, der in

Kambodscha Eigeborerenensöldner gegen den Vietcong führte, und

dabei unter anderem die Vorliebe hatte die Köpfe seiner wichtigen Feinde

in Einmachgläsern aufzubewahren. Bevor Willard - der Abgesandte der

Zivilisation - seinen Auftrag ausführen kann, verwandelt er sich selbst

durch Kriegsbemalung und Bad in einen Krieger. Erst danach kann er Kurtz in

Form einer rituellen Schlachtung töten. Auf ähnliche Weise hatte sich

schon 1976 Robert de Niro in Martin Scorseses "Taxi-Driver" auf den Showdown

vorbereitet. Weder Copola noch Scorsese hatten sich diese Rituale ausgedacht,

sondern sie bei Vietnamveteranen beobachtet.

Moderne Elitesoldaten greifen allerdings noch weiter in der Geschichte

zurück. Der auf sich gestellte Einzelkämpfer scheint sich weniger

am Mythos des schwarzen Ordens zu orientieren als am archaischen Krieger.

So fällt zum Beispiel auf, dass bei Tätowierungen die klassischen

Legionärs- und Seemannsmotive immer mehr durch sogenannte "Tribals"

ersetzt werden, die Muster, wie man sie von Skythen und Maoris kennt,

aufgreifen. Man sollte auch einmal beobachten mit welcher Liebe die Gesichter

für den Einsatz bemalt werden. Hier geht es nicht mehr einfach um Tarnung - das

ist archaische Kriegsbemalung. Im Umgang mit dem eigenen Schrecken und der

gleichzeitigen Verwendung des Terrors als Waffe wird wieder auf uralte Riten

nomadischer Krieger zurückgegriffen. Die beeindruckendste Darstellung dieser

magischen Metamorphose vom zivilisierten

Soldaten zum archetypischen Krieger gelang Coppola in seinem Film

Apocalypse Now. Dazu

sollte man wissen, dass in der literarischen Vorlage Joseph Conrad seine

Kongoerlebnisse verarbeitet hat, wo er beobachtet hatte wie sich die

Repräsentanten der Zivilisation zu barbarischen Kriegsherren wandelten.

Ein aktuelleres Vorbild für Colonel Kurtz war ein CIA-Agent, der in

Kambodscha Eigeborerenensöldner gegen den Vietcong führte, und

dabei unter anderem die Vorliebe hatte die Köpfe seiner wichtigen Feinde

in Einmachgläsern aufzubewahren. Bevor Willard - der Abgesandte der

Zivilisation - seinen Auftrag ausführen kann, verwandelt er sich selbst

durch Kriegsbemalung und Bad in einen Krieger. Erst danach kann er Kurtz in

Form einer rituellen Schlachtung töten. Auf ähnliche Weise hatte sich

schon 1976 Robert de Niro in Martin Scorseses "Taxi-Driver" auf den Showdown

vorbereitet. Weder Copola noch Scorsese hatten sich diese Rituale ausgedacht,

sondern sie bei Vietnamveteranen beobachtet.

© Frank Westenfelder